〇登場人物紹介

★黒島よしのぶ

いつも黒色ベースの服装に黒縁眼鏡を基本装備とした渋み溢れる人物。大学の先生らしく、近くのカフェでコーヒー片手に哲学書を読んでいることが多い。

碧山アカリ

趣味で哲学、文学、心理学といった人文書を読み漁っているお姉さん。黒髪セミロングに切れ目とクールな見た目だが、困っている人を見ると放っておけない性格。

川崎こうへい

アカリの隣の家に住む中学生。学校や両親との関係などなど年相応の悩みをもっており、アカリが良き相談相手になっている。

★藤山リカ

社会人一年目の新卒。やや神経質だったり社会人一年目であったりと、悩みが絶えない。カフェで偶然知り合った黒島先生によく相談ごとをもちかける。

★マークは今回のストーリーで登場する人物

〇哲学的とは何か? (ストーリー編)

いつものカフェにて

藤山「先生~、今日もお隣いいですかー?」

黒島「えぇ、どうぞ 今日はどうされましたか?」

藤山「今日はそんな大した疑問ではないんですけど、少し気になったことがありまして」

黒島「ほぅ、いったいどのような疑問でしょうか?」

藤山「先生は、哲学の先生なんですよね?」

黒島「一応、立場上はそうなりますね」

藤山「そこで改めてお聞きしたいのは、「哲学」ってそもそも何なのでしょうか? よくよく考えてみれば謎に感じまして」

黒島「それは、哲学の根幹に関わるいい質問ですね!」

藤山「ありがとうございます! どうなんでしょう、考えてさえいれば全部哲学なんでしょうか? よくそんな風に言われてるイメージで」

黒島「まず、「哲学とは何か」という問題に対する主張は、哲学の歴史を振り返るとかなり様々な人が発してますね」

藤山「あ、色んな人が言ってるんですか!」

黒島「えぇ それはつまり、哲学者によって「哲学」を何とするかの解答が複数あるということです なので、根幹的な問題なだけに難問でもあり、様々な見解が述べられてきたという具合ですね」

藤山「そうか…「哲学とは何か」というこの問い自体もかなり哲学的な問題だったんだ…」

黒島「まさに ソクラテスやプラトン、カント、ヤスパース、ハイデガーと実に多様な哲学論が展開されてきているわけですが、今回はいま名前にだした、18世紀ドイツを代表とする哲学者イマヌエル・カントの哲学論をとりあえず紹介してみましょう」

藤山「是非お願いします!」

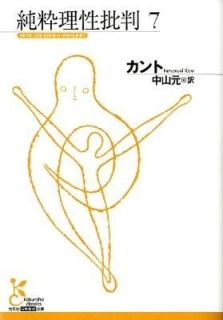

黒島「カントの哲学論は、主著の『純粋理性批判』の第二部先験的方法論という箇所で展開されているんですが、これは本書の終盤に位置されています なので、実際に本書からカントの哲学論を読み取る際は、序盤での議論をある程度抑えておく必要があるという前置きしたうえで、まず、カントの結論は「哲学それ自体は理念である」ということです」

藤山「理念??? 会社の経営理念とか言いますけど、そういう感じのものってことです?」

黒島「ここでカントの言う「理念」は、かなり特殊な意味を含んでいますので、我々が日常用語でイメージする理念とは、少しズレがありますね まず、『純粋理性批判』が何をしようとしている書物なのかというと、人間の能力で捉えられる、つまり、認識できるものには限界があるということなんです」

藤山「なんでも、かんでも理解できるわけではない…なるほど、それはそうだと思います」

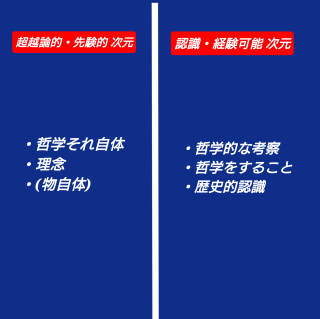

黒島「その事実を徹底的に論証していく本なのですが、ここで、人間の能力では認識できない次元のものを「超越論的」或いは、「先験的」と呼びます 少し、硬い専門用語ですが、後の理解がしやすくなるので覚えておいてください」

藤山「人間の能力では理解できない次元のこと=「超越論的」「先験的」、と(メモメモ)」

黒島「要は、人間の経験を「越えてしまっている」「経験に先立ってある」ということですね 例えば、「神様が存在するのか、存在しないのか」という問題は、我々の経験の範疇を超えてしまう問題なので、超越論的な次元の問題です なので、人間がこの問題を解くことは決してできません」

藤山「なるほど、それで「超越論的」「先験的」って漢字の訳になってるんですね!」

黒島「その通りです そして、この「決して解くことのできない問題」のことを「理念」とも呼んでいます」

藤山「ん? カントの哲学論の主張って「哲学それ自体=理念」でしたよね?」

黒島「えぇ なので、カントは「哲学それ自体が何なのかは、決して解き明かされたないもの」だと言っていることになります」

藤山「なんか、一周回ってビックリする主張なんですけど… え、じゃあ、哲学の行く末はどうなるんですか…」

黒島「さっきから、「哲学それ自体」と少し回りくどい言い方をしている点に注目してください カントは、「哲学それ自体」と区別して、「主観哲学」なるものの存在を認めているんです 主観哲学とは、「プラトンが〇〇と言っている」とか、「ルソーがこんな主張をしている」とかいう時の哲学です 平たく言ってしまえば、過去の哲学者達の哲学的見解のことですね」

藤山「なるほど、では、普段から黒島先生が私にしてくれていることも主観哲学の一環ってことですね!」

黒島「まさにその通りです! この主観哲学が存在してくれているおかげで我々哲学者がすべきことが導きだされます!」

「哲学は、歴史的認識を別とすれば、学ぶことはできない。哲学では理性にかかわる事柄を、せいぜい哲学的に考察することを学べるにすぎない。」

カント著『純粋理性批判』、光文社古典新訳文庫、7巻、2012年、235頁引用

黒島「つまり、哲学それ自体は理念なので知りようがない、つまり、学びようがないというわけなんですが、歴史的認識という過去の哲学者たちが提示してくれているものの認識は学べると それは、過去の哲学者達の考察・見解を学んで「哲学的にものを考えること」というその術は学べるってことに繋がっていきます」

藤山「あー! 哲学それ自体は知りようがないけど、過去の哲学者達の思考は学べて、そこからものを考えることはできるということか!」

黒島「まさにそのようなことですね なので、私は普段から色んな哲学者達の著作や思想を学生にお伝えしているわけですが、これは、言うなれば「哲学それ自体」を教えているというよりかは、「哲学的な考察」を行う術を教えている、そして、私自身も日頃からそれを学んでいるというような次第ですね」

藤山「なるほどー! じゃあ、日頃から本を読んで私も哲学的にものを考えるトレーニングをしてたわけなんですね!」

黒島「そうなりますね 「哲学=考えること」というイメージは確かに流布していますが、「考えていたら、それだけで哲学」という回答には少し疑問がありますね 単に好き勝手に思考するのは悪くはないですが、哲学としてものを考えるのであれば、カントの言う主観哲学を通して哲学的に考察する力を学んでいく他ないと私は思います」

〈つづく〉

〇プチ解説

今回紹介したのはカントの『純粋理性批判』という、一見しただけでは何の本なのかさっぱり分からない代物。しかし、「純粋」「理性」「批判」と三単語に分節して言葉の意味を見てみると「純粋=生まれながらの状態、経験に先立つ」「理性=推論や認識する能力」「批判=吟味、区分け」となります。なので、『純粋理性批判』とは、「人間は生まれながらの状態において、何を認識できるのか、という吟味・区分け」をしていると著作であると読み取れます。上述の内容も「哲学」を主題にそのことを行っているわけですね。

参考文献

カント著 中山元訳 『純粋理性批判』、光文社古典新訳文庫、7巻、2012

竹田青嗣著『超読解!はじめてのカント『純粋理性批判』』、講談社現代新書、2011

斎藤哲也編著 他著『哲学史入門Ⅲ』、NHK出版新書、2024

御子柴善之著『カント 純粋理性批判 シリーズ世界の思想』、2020