〇登場人物紹介

黒島よしのぶ

いつも黒色ベースの服装に黒縁眼鏡を基本装備とした渋み溢れる人物。大学の先生らしく、近くのカフェでコーヒー片手に哲学書を読んでいることが多い。

★碧山アカリ

趣味で哲学、文学、心理学といった人文書を読み漁っているお姉さん。黒髪セミロングに切れ目とクールな見た目だが、困っている人を見ると放っておけない性格。

★川崎こうへい

アカリの隣の家に住む中学生。学校や両親との関係などなど年相応の悩みをもっており、アカリが良き相談相手になっている。

藤山リカ

社会人一年目の新卒。やや神経質だったり社会人一年目であったりと、悩みが絶えない。カフェで偶然知り合った黒島先生によく相談ごとをもちかける。

★マークは今回のストーリーで登場する人物

〇自由と秩序(ストーリー編)

学校のホームルームにて

先生「最近、近所の方から下校中のマナーが悪いと苦情をうけた よって、しばらくのあいだ先生たちが見回りをすることになったので報告しておく」

川崎「(先生も大変だな~)」

後日

先生「えー、見回りの結果、制服の着崩しがひどいと職員会議で話になった よって、しばらくのあいだ見回りとともに、校内では細かく身だしなみチェックをすることとなったので、みんなも気をつけるように」

川崎「(なんだか少し窮屈だな~)」

更に後日

先生「下校中の買い食いや、制服の身だしなみの悪さが一向に改善されないという話が今日も職員会議で話題になり、結果校則を厳しくすることになった 買い食いや着崩しが見つかった生徒には反省文を書いてもらうのと、登下校の際の靴と靴下の色も白で統一するということになったので覚えておくように」

川崎「(それは厳しすぎるよ、先生!!!)」

放課後、碧山と合流する川崎

川崎「窒息してしまいそうだ…」

碧山「また、物騒なこと言うわね どうしたの? 」

川崎「学校の校則が物凄く厳しくなってるんだ… 制服の着崩しや買い食いは反省文で、靴の色まで指定されちゃって… このままじゃ次は頭髪検査も厳しくなりそうで…」

碧山「あー、それはなんだか大変そうね」

川崎「こんなにルールが厳しくなるばかりで、自由が一方的に消えていくのは息苦しいというか、なんというか… 一部の生徒達は「流石にやり過ぎだ、自由を尊重しろ」って言って、異議申し立てをしているよ」

碧山「たしかに、ルールや秩序は大切だけど、その為に自由が著しく蹂躙されていくっていうのは少し考えものね」

川崎「アカリ姉ちゃんは、秩序よりも自由の方が大切だと思う?」

碧山「んー、そうねー、あまり二者択一で考えない方がいいと思うわ」

川崎「ん? なんかどこかで聞いた話な気が…」

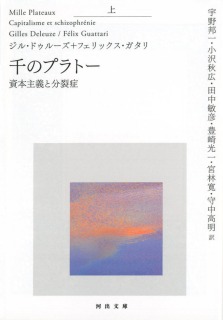

碧山「デリダの脱構築の話ね 確かに前に話したこれと近いけど、今回はデリダと同時代人で、『千のプラトー』という有名な本を書いているジル・ドゥルーズとフェリックス・ガタリの話が合いそうだわ」

川崎「なんか、カッコいい名前の人たちだね! どんな話してるの? 」

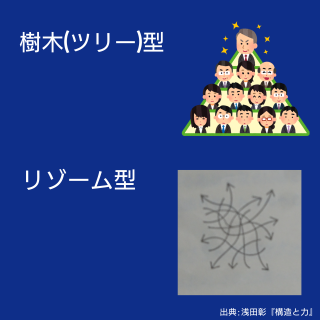

碧山「まず、学校が一応組織である以上、そこには体系化されたルール・秩序があるわね それは『千のプラトー』で言われている「樹木(ツリー)状」の形を取っていると言えるわ」

川崎「「樹木状」?」

碧山「難しい話じゃないわ 校長先生をトップに、教頭先生、各学年主任、そして各先生、最後に生徒達っていう枝分かれのような支配構造になってるでしょ? だから、「ピラミッド型」って言い直してもいいわね」

川崎「あー!」

碧山「だけど、何もかもがこの型のもと、支配されていたわけじゃない 以前までは放課後は比較的自由だったり、着崩しも暗黙の了解のように、許されていたわけなんだから そこには確かに「樹木」に包摂されない何かがあったわけね 本書で言うところの「リゾーム」がこれに当たると思うわ」

川崎「なんかまた聞きなれない単語が…」

碧山「樹木型の対になってるわけだから、自由で無造作な線の集まりをイメージしてみるといいかもね 「リゾーム」のポイントはトップや中心の無い自由な形、集合ということよ」

碧山「重要なのはここからで、ドゥルーズとガタリは、「樹木」と「リゾーム」は綺麗に分けられるものじゃなく、互いの方へと移り変わったり、混在しあっているという指摘をしているわ」

リゾームのうちにも樹木や根の構造が存在する。けれでも反対に樹木の枝や根の一片がリゾームとして発芽しはじめることもありうるのだ。

(ドゥルーズ+ガタリ『千のプラトー』、河出文庫、上巻、2022、33頁引用)

川崎「えーと…、それはつまり、どういう結論に?」

碧山「「樹木」と「リゾーム」の移り変わりや混在を淘汰してしまわないことね 今一部の生徒達が意義申し建てをしていることは、まだちゃんと「リゾーム」の自由な部分が残されていたり、或いは、また別の形での自由がありうることを示しているとも言えるわ」

川崎「おー! そういう結論になるのか!!!」

碧山「樹木状に完全に包摂されてしまわないように、余白の部分を残しておくこと、本書に即した言い方をするなら、逃走線を描けるようにしておくって言い方になるのかしら」

川崎「なるほど! 完全に樹木的に支配されてもダメだけど、完全に自由な無秩序になってしまってもダメってことか! そういわれると、グレーゾーンや曖昧な部分って、片方に振り切っていないっていう意味で、結構大事なものなのかもしれないね!」

碧山「そういうことね 本当に大切なのは「自由」に関わる部分と「秩序」に関わる部分のどちらかを選び取るんじゃなくて、両者をうまく行ったり来たりしてお互いが変化していく「横断」の動きが担保されていることよ」

〈つづく〉

〇プチ解説

『千のプラトー』は、体系的なもの(=樹木状)に固執することを批判している書物なので、本書の構成自体が非体系的(リゾーム的)に書かれており、各章(本書では「章」でなく「プラトー」ですが)の繋がりがないという少し変わった本になっています。本書が掲げていることの一つは、「変化すること」であり、その芽を潰そうとする行いや言説に対して批判を行っています。また、途中出てきた「逃走線」という言葉は、本書のキーワードであり、支配的な樹木状から逃れていく動きのことで、まさにリゾームのような形の地図を作成すること、そういったことを指し示したいときに主に用いられます。

参考文献

ドゥルーズ+ガタリ著 宇野邦一他訳『千のプラトー』、河出文庫、上中下巻、2022

仲正昌樹著『ドゥルーズ+ガタリ〈千のプラトー〉入門講義』、作品社、2023

千葉雅也著『現代思想入門』、講談社現代新書、2022