〇登場人物紹介

★黒島よしのぶ

いつも黒色ベースの服装に黒縁眼鏡を基本装備とした渋み溢れる人物。大学の先生らしく、近くのカフェでコーヒー片手に哲学書を読んでいることが多い。

碧山アカリ

趣味で哲学、文学、心理学といった人文書を読み漁っているお姉さん。黒髪セミロングに切れ目とクールな見た目だが、困っている人を見ると放っておけない性格。

川崎こうへい

アカリの隣の家に住む中学生。学校や両親との関係などなど年相応の悩みをもっており、アカリが良き相談相手になっている。

★藤山リカ

社会人一年目の新卒。やや神経質だったり社会人一年目であったりと、悩みが絶えない。カフェで偶然知り合った黒島先生によく相談ごとをもちかける。

★マークは今回のストーリーで登場する人物

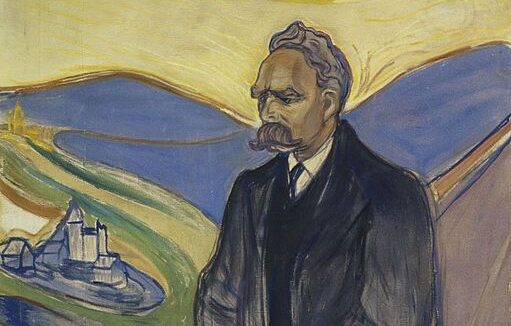

〇ニーチェの哲学とは(ストーリー編)

いつものカフェにて

藤山「先生、一番有名な哲学者ってやっぱりニーチェなんですか?」

黒島「一番かどうかは正確に調べたことがないので断言できませんが、かなり日本では有名になっているようですねー」

藤山「やっぱりですか 私も最初の頃は、「哲学者=ニーチェ」ってイメージがあったので… なんでこんなに有名なんですか?」

黒島「んー、なんででしょうねー… 一概には言えませんが、ニーチェの哲学は人間が生きていくうえで生じるであろう「しがらみ」のようなもの達を打ち倒そうとする哲学だから…という点が、現代の日本人に刺さりやすいのかもしれません」

藤山「ニーチェってそんな感じの哲学者なんですか!? 実はあまり詳しくなくて…」

黒島「詳しい人は限られてるでしょうから仕方ないですよ それに、知名度は高いですが、妥当な理解をされているのかどうかも怪しい哲学者でもありますから」

藤山「誤解の多い哲学者ってことです?」

黒島「そうですねー 例えば、「ニーチェは価値相対主義者」のような説明をされるのですが、これは誤解ですね」

藤山「価値相対主義者?」

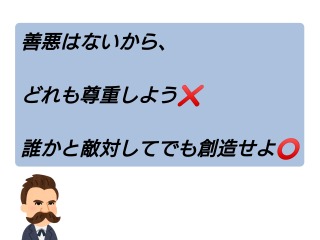

黒島「俗な言葉で言い直すなら、「みんな違ってみんないい」をスローガンに掲げる主義の人ってことです ニーチェは、「事実というものは無くて、一切は解釈である」とか、「善悪なんてものは存在しない」というセリフが一人走りしているせいで、価値相対主義者と勘違いされがちです」

藤山「なんだか、そのセリフだけ聞くと「価値相対主義者」とやらに聞こえなくもないですけど…」

黒島「とっても、温厚そうな雰囲気がしますよね しかし、実際ニーチェの著作を読んでもらえれば分かると思いますが、温厚とは真逆の、むしろ戦闘的ですら思える内容になっています笑」

藤山「戦闘的!?」

黒島「えぇ ニーチェがまず第一に掲げていることの一つに新しい価値や善悪の〈創造〉があります 要は、自分の善悪を〈創造〉しなさいということなんです それは、自身の「善悪に反する者」は敵として「否」を叩きつけて選り好みをせよ、自己の破滅すら厭わずに創造を行えという点を留意しています」

「わたしが愛するのは、自分自身を超えて創造しようとし、そのために破滅する者だ。」

ニーチェ著 氷上英廣訳『ツァラトゥストラはこう言った』、岩波文庫、2024、上巻108頁引用

「私が尊重するのは、「このわたしは」と言い、「然り」と「いな」を言うことのできる依怙地で、選り好みのつよい舌と胃である。」

(前掲書、下巻87頁引用)

黒島「主著『ツァラトゥストラはこう言った』からの引用が示すように、ニーチェにおいて何より重要なのは、「創造」という点であり、有名なセリフである「神は死んだ」もこの観点から読み解かなくてはいけません」

藤山「「神は死んだ」は、どこかで聞いたことあります! …えーと、つまりどういう風に読み解くべきなのでしょう?」

黒島「つまり、「神は死んだ」というのは、絶対的かつ普遍的なものは存在しないことを意味するわけです この点からも先述した「ニーチェ=価値相対主義者」というレッテルが流布してしまいがちなのですが、今見てきた観点から整合性を考えると、「絶対的なものがなくなり転倒したからこそ、新しく何かを創り続けるという〈創造〉が絶対的価値」として設置できるというわけです」

藤山「なるほど!!! 「神は死んだ」って、そういった価値創造の観点を意図しての言葉なんですね!」

黒島「そのとおりです なので最初にも言ったように、ニーチェという哲学者は「常識」や「モラル」といった時に煩わしく感じるような色んなしがらみを払いのけることを良しとする哲学者です しかし、そのためには「戦う」ことと「創造」が何よりも重要になっているわけなんですね」

藤山「確かにお話を聞くとかなり戦闘的ですね(笑)」

黒島「本当に(笑) 以上の観点からニーチェにおいて「力」というのがキーワードの一つになっていきます ニーチェのもう一つの重要な思想を示す「永遠回帰」もやはり、なんらかの「力」が関わっている概念であると考察すべきでしょう」

藤山「永遠回帰というのは?」

黒島「「人生が何度も何度も同じことを繰り返すかもしれないけれど、そうであるならその人生を力強く肯定せよ」というのが一般的な永遠回帰思想の解説にはなっています 但し、このような説明はニーチェの化身として登場するツァラトゥストラ本人が語っているのでなく、ツァラトゥストラの友達である動物が語っています」

藤山「え…? それはいったいどういうことなのでしょう…」

黒島「正直、私にも分かりません(笑) ただ、動物たちがそのように語るのを聞いて、「永遠回帰を簡単に分かった気にならないでくれ」とだけ忠告します ニーチェの「永遠回帰」の思想は簡単には理解することを許してくれない何ともミステリアスな思想であり、また、研究者がニーチェにハマってしまう要因もきっとこのミステリアスさにあるのでしょう」

藤山「なるほど… ちなみにですが、この動物達の語った永遠回帰の思想、つまり、一般に知られている「永遠回帰」の思想は間違いというわけでもない?」

黒島「少なくとも私から間違いだと断ずることはできませんね ニーチェ(=ツァラトゥストラ)は「簡単に分かった気にならないでくれ」と忠告するだけで、動物たちの主張を「正しい」とも「間違い」とも言ってくれていないのです」

藤山「なんと曖昧な…」

黒島「一応、『ツァラトゥストラ』の第四巻では、この一般に知られる永遠回帰の説明がされているのですが、この四巻は、「このままでは私の思想が誤解される…」とニーチェは思ったらしく、後に回収した巻なので一応未完状態なんです この辺のことも考慮するとニーチェは本当に難しい…」

藤山「「簡単に理解してくれるな」というよりかは、もう「簡単には理解できない」ような気すらしてきますね(笑)」

〈つづく〉

〇プチ解説

以上のようなニーチェの哲学思想は、『ツァラトゥストラはこう言った』の序盤で匂わされており、代表的なのが「精神の三段階」説が挙げられます。その三段階を「ラクダの段階」「獅子の段階」「赤子の段階」としているのですが、最初の「ラクダ」は、様々なしがらみに耐えてばかりいる段階です。耐えてばかりなので、全ての事柄に対して「イイね!」と言っている段階なわけですが、次の「獅子の段階」に進むと、力強く権力や権威に対して、刃向かいなぎ倒します。しかし、その後で何かを創造するのは、「獅子」ではなく、「赤子」なのです。想像力豊かな赤子ということでしょうか。最終段階が「創造する赤子」と置かれていることからも、ニーチェにおいて「創造」というものがいかに重要なものだったのかが読み解けます。

参考文献

ニーチェ著 氷上英廣訳『ツァラトゥストラはこう言った』、岩波文庫、2024、上下巻

ニーチェ著 中山元訳『善悪の彼岸』、光文社古典新訳文庫、2016

永井均著『これがニーチェだ』、講談社現代新書、1998

ジル・ドゥルーズ著『ニーチェと哲学』、河出文庫、2018

ジル・ドゥルーズ著『ニーチェ』、ちくま学芸文庫、2000

参考動画

アバタロー「【永遠の名著】ツァラトゥストラ|ニーチェ ~無敵の自己肯定感を生み出す、究極の思想とは?~ – YouTube」 (2025年6月24日閲覧)