〇登場人物紹介

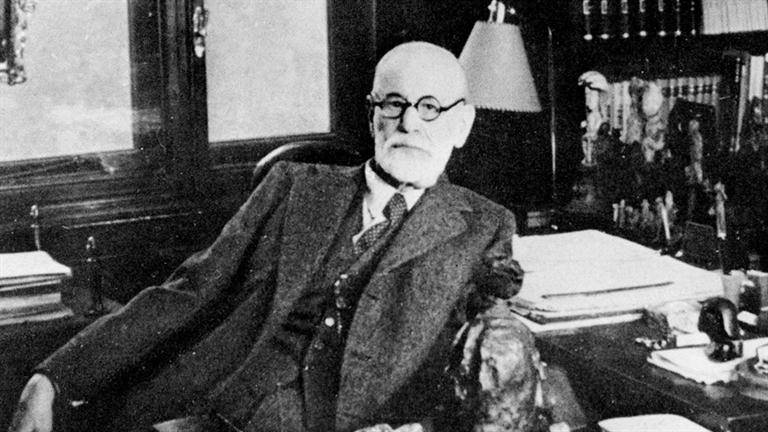

黒島よしのぶ

いつも黒色ベースの服装に黒縁眼鏡を基本装備とした渋み溢れる人物。大学の先生らしく、近くのカフェでコーヒー片手に哲学書を読んでいることが多い。

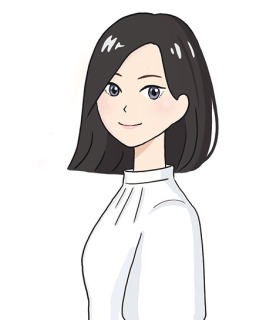

★碧山アカリ

趣味で哲学、文学、心理学といった人文書を読み漁っているお姉さん。黒髪セミロングに切れ目とクールな見た目だが、困っている人を見ると放っておけない性格。

★川崎こうへい

アカリの隣の家に住む中学生。学校や両親との関係などなど年相応の悩みをもっており、アカリが良き相談相手になっている。

藤山リカ

社会人一年目の新卒。やや神経質だったり社会人一年目であったりと、悩みが絶えない。カフェで偶然知り合った黒島先生によく相談ごとをもちかける。

★マークは今回のストーリーで登場する人物

〇文化とはなにか?(ストーリー編)

川崎「もうすぐ文化祭なんだ~」

碧山「そういえば、もうそんな時期ね~」

川崎「11月に入ったらすぐやるみたい 「文化の日」にあわせるんだって」

碧山「なにか出し物は、するの?」

川崎「クラスで、簡単な劇をやる予定になってる!」

碧山「いいわね 楽しんできなさい」

川崎「うん! けど、あんまり乗る気じゃない子たちもいて(汗)」

碧山「まぁ、一定数はどこのクラスにもいるものよ」

川崎「そりゃそうなんだけどねー… そもそも文化祭の言う「文化」ってなんなんだろう? これが何かよく分からないと確かに、単に命令されてやらされるだけの行事に感じちゃうかも」

碧山「以前に紹介したフロイトが、「文化への不満」という論文で「文化」について考察しているわ」

川崎「気になる! どんな風に考察されてるの!?」

碧山「文化についていきなり考える前に、まずフロイトが前提するところの「攻撃欲動」について知らないといけないわ」

川崎「攻撃欲動? なんか物騒なワードだけど…」

碧山「文字通り、誰かを攻撃したい欲動(≒欲望)が人間にはあるって話ね 実際には、以下のような説明をされているわ」

「わたしに自分の攻撃欲動を向け、労働力を代償なしに搾取し、同意なしに性的に利用し、その持ち物を奪い、辱め、苦痛を与え、拷問し、殺害するよう誘惑する存在なのである。」

(フロイト「文化への不満」、光文社古典新訳文庫、222頁引用)

碧山「このように、人間って言うのは、物騒な欲望(欲動)を抱えた存在で、しかも、その矛先が自分自身に向かうこともあるどうしようもない存在だと言ってるわけ」

川崎「なんか、言われてみれば確かにって感じもする…」

碧山「そしてポイントは、この厄介な欲望は、人間にとって至極「自然なもの」っていうことなの だから放置してると人間って言うのは、傷つけあうようになるわけで、そうしない為に生みだされたものが「文化」だとフロイトは考えたようね」

川崎「争わないための「仕組み」のようなものが「文化」ってこと?」

碧山「その通り だから、フロイト的に「文化」は、闘争抑止のシステムであり、秩序維持のために「文化」は、存在するってことにはなりそうね」

「文化は人間の攻撃的な欲動に制約を加え、心的な反動形成の力でこの欲動の表現を抑えるために、全力を尽くさねばならないのである。」

前掲書、224頁引用

碧山「但し、本当に「文化」と呼ばれるものが、これで全て説明できるかは怪しいわ それでも、一つの理由づけの一部分として知っておくに越したことはないかもね」

川崎「なるほど… 秩序維持のためとした「文化」か…」

碧山「そう、だから、人間に自然に備わっていると仮定されてる「攻撃欲動」が文化によって抑制されるわけで、これのせいで人間は、「文化」に対して、「不満」や「居心地の悪さ」を抱えているというのが、この論文の要約ね」

川崎「そうか、だから「文化とは何か」じゃなくて、「文化への不満」っていうタイトルの論文なんだね」

碧山「えぇ 多少フロイトの議論に肩入れをして「文化祭」について考えてみるなら、クラスや学校の秩序やまとまりを保つためのものっていう捻くれた考え方はできるわ」

川崎「あー… でも「クラス一丸となって頑張る」とか言うもんね…」

碧山「そして、「文化祭」に対して、乗る気じゃない子達っていうのは、この観点からいくと、そういった秩序的な抑制をどこか肌感覚で感じて、反抗しているのかもね」

川崎「そういう捉え方ができるのか」

碧山「そうね だけど当然ここで文化祭を悪いものと断罪したいわけじゃないから、その点は勘違いしないで あくまでも、一視点の提供にすぎないから、楽しいならそれが何よりよ」

〈つづく〉

〇プチ解説

フロイトの有名なテキストに「人はなぜ戦争をするのか」がありますが、「戦争」についても「攻撃欲動」と「文化」の観点から論じられています。攻撃欲動をナチュラルに備えている人間は、「戦争」をしてしまって当然の存在であり、かなり過激な形で攻撃欲動が表出したものが「戦争」だというのがフロイトの認識です。だからこそ、「戦争」に対して、それを抑止・抑制するための仕組み・制度としての「文化」が必要であるという結論にフロイトは着地していき、「文化への不満」と「人はなぜ戦争をするのか」は、合わせて読むとより理解が互いに深まるテキストになっています。

参考文献

フロイト著 中山元訳『幻想の未来/文化への不満』、光文社古典新訳文庫、2007

フロイト著 中山元訳『人はなぜ戦争をするのか』、光文社古典新訳文庫、2020

山竹伸二著『ほんとうのフロイト』、筑摩書房、2025